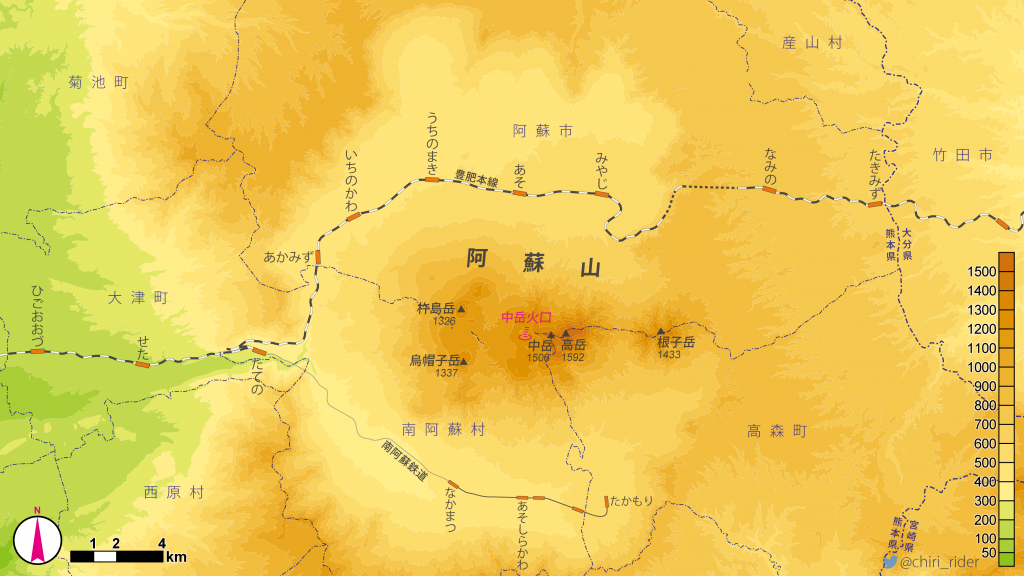

阿蘇山 中岳と高岳の地質を見て回る

阿蘇山は、九州の中央に位置する活火山です。

今回は、現在も活動を続けている中岳と、そのお隣の最高峰・高岳に登りながら、地質を見ていきます。

阿蘇山は周囲を外輪山に囲まれるカルデラ地形です。

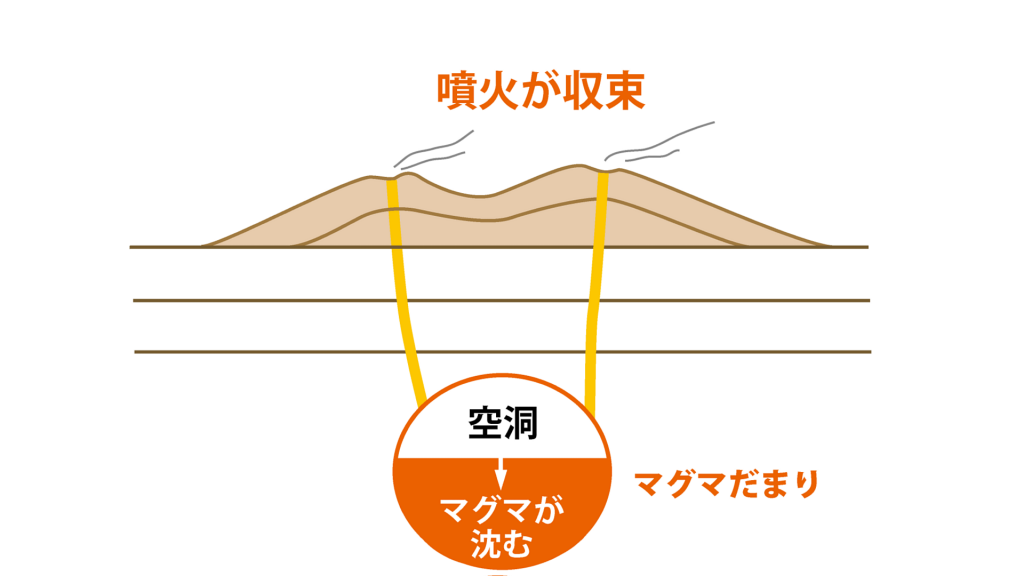

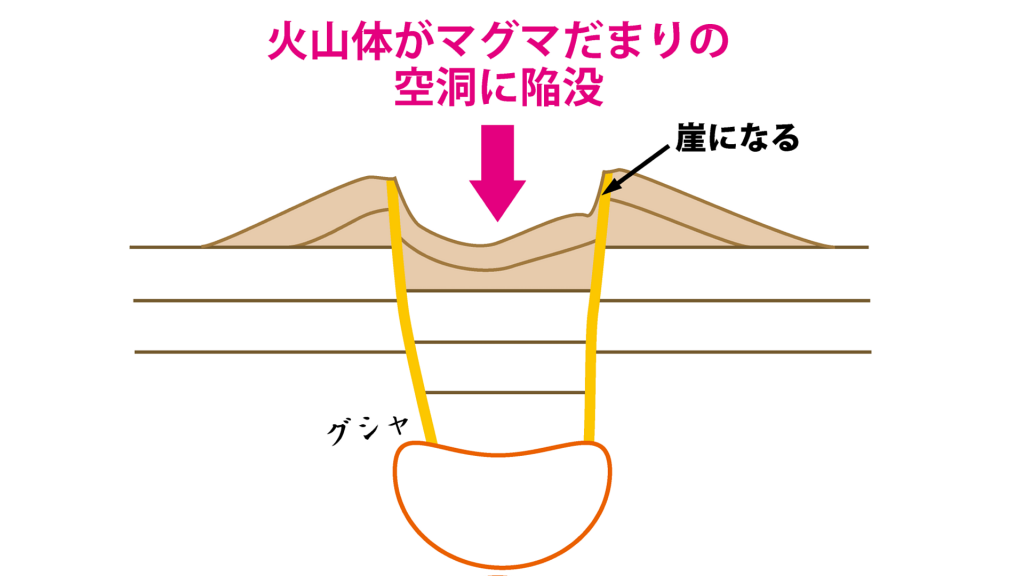

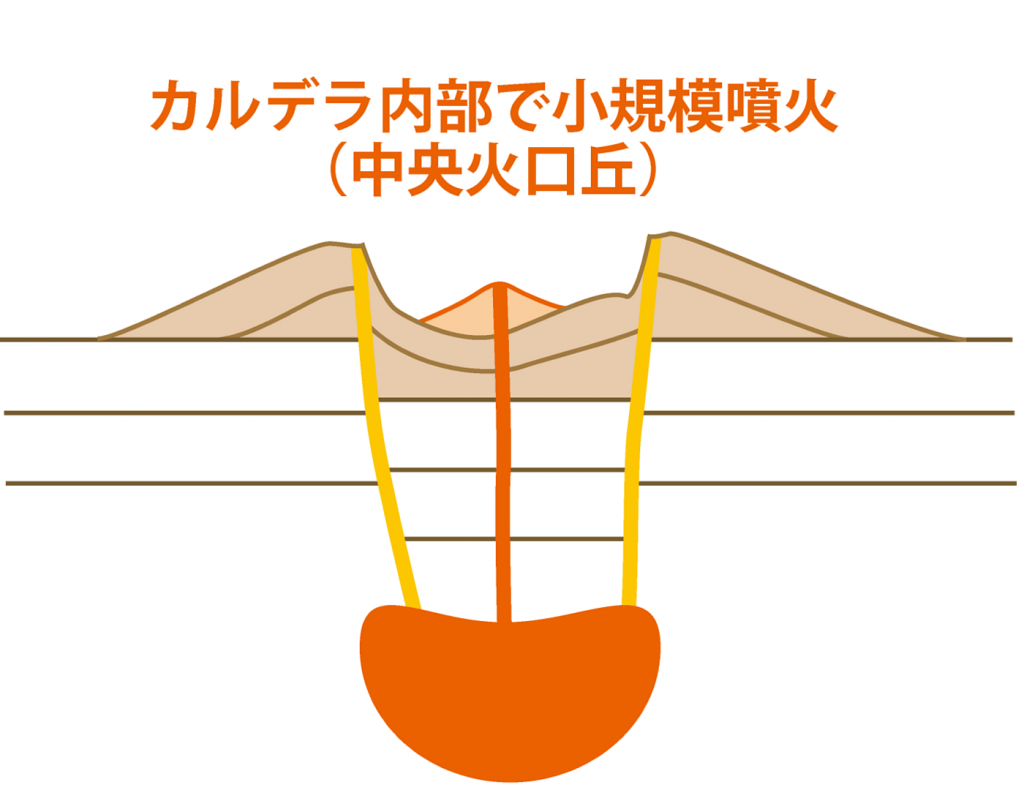

阿蘇山はこれまでに4回の巨大噴火を起こしています。噴火が終わるたびに地下のマグマだまりが空洞になり、火山体が空洞に陥没することで、巨大な窪地が作られました。これがカルデラ地形です。

現在活動している中岳や、その前に活動していた高岳は、カルデラの中心部で再び噴火が起こってできた中央火口丘です。

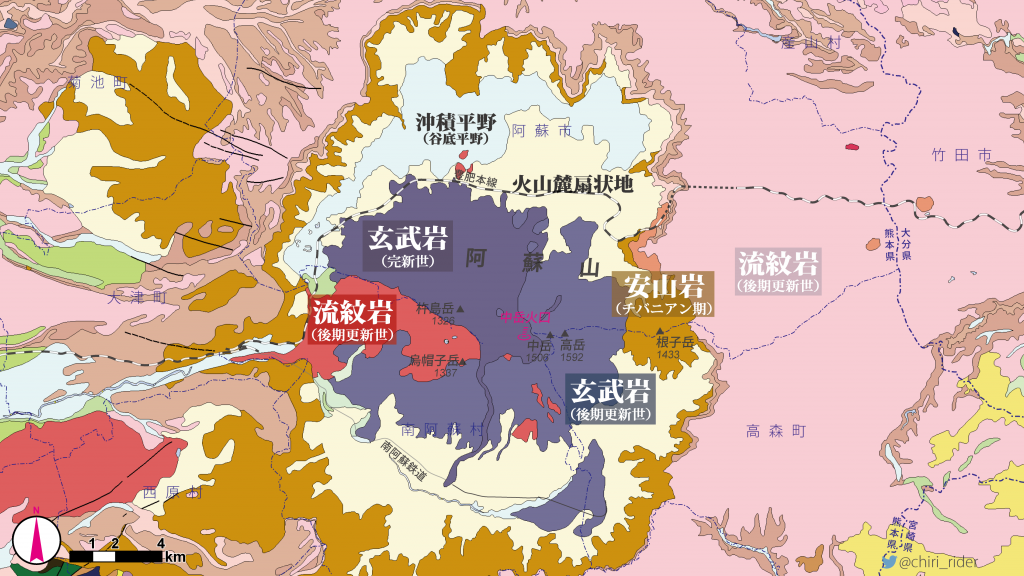

地質を見ると、このとおり、複数の火山がさまざまな時期に活動してきたことが分かります。

現在活動している中岳は、玄武岩を噴出する火山です。

仙酔峡

では仙酔峡の中岳登山口から、山に登っていきます。

現在ロープウェイは廃線となってしまい、柱だけが残っています。周辺は玄武岩だらけです。

登山道から北方面(くじゅう連山)を望む。この辺りは赤っぽい岩が転がっていますが、玄武岩に含まれる鉄分が酸化して赤くなっています。

繰り返し噴火が発生していることで、登山道には木が生えていません。

中岳火口

この向こうが、現在活動中の中岳火口。中岳火口の周辺は真っ黒な玄武岩がゴロゴロしています。

中岳・高岳へ続く尾根。もはや異世界です。

中岳火口。火口から水蒸気が噴き出しています。

火口の内部には湯だまりがあり、火山の活動レベルによって温度が上下しています。2022年現在は比較的活動が活発で、60~70℃に上昇しているようです。

ほ~ら 足下を見~てごらん、あれが中岳の玄武岩~♪

というKiroroの名曲がありますが(歌詞が違う)、ガスの抜けた跡があるゴツゴツの玄武岩が転がっています。

中岳山頂

中岳山頂へ続く登山道。

中岳の山頂は、現在活動している火口の少し南東にありますので、山頂へ向かいます。

中岳山頂。標高は1,506m。

山頂からの眺めは、木が全く生えていない異様な光景です。

手前には火山灰の積もった地層がハッキリと分かります。

奥に見えるのは草千里。

中岳の噴煙(主に水蒸気)が見え隠れしています。お次は尾根伝いに高岳へ向かいます。

高岳

カルデラ内部と外輪山。

阿蘇のカルデラ内部は平坦な田園地帯が広がっています。6,000年前ぐらいまでは、ここにカルデラ湖があったと推定されており、湖の底に溜まった堆積物によって平坦な地形が作られました。

同じくカルデラ・外輪山と、右奥に見えるのはくじゅう連山。

火山の険しい地形、カルデラ内部の平地、外輪山の崖、とにかく阿蘇山の地形はメリハリがありますが、地形の成り立ちを考えると、なるほど、と思います。

高岳山頂。標高は1,592m。標高は「ひごくに」と読むと覚えやすいです。

続いて仙酔尾根ルートで下山していきます。このルートはかなり傾斜がキツいので、体力に自信が無い方は元のロープウェイコースで下りることをお勧めします。

尾根ルートで見られる玄武岩。こちらはピンク色。

この傾斜を下りていくので大変。

詳しくは動画で。

こんちは!素晴らしい発信です。僕は博物館めぐりをしています。でも、地理から入る地域の博物館は皆無です。地理があって人の気質が、産物が、争いが、、、すべてが始まるように思えるのにな。僕は久留米ですが、久留米の場合、筑後川の水運を語らずして歴史はないように思えるし・・・。。ライダーさんの専門は経済地理なんですね。この話も聞かせてほしいな。楽しみにしています。※僕のサイトは、あくまで備忘録です。お恥ずかしい。

ありがとうございます。

そうなんですよね、地理をメインに扱った博物館は非常に希有です。フォッサマグナミュージアムとか、阿蘇火山博物館とか…それにしても地形に寄ってますね。

経済地理については、ちょっと固い話になりすぎるので動画には不向きだと思いますが、Webサイト上ならありかもしれませんね。